まとめ

・「Spline」は3Dツールとして圧倒的にUIが使いやすい

・「Spline」は Blender と比較するよりも 3D進化版 Illustrator / Figma という感じ

・グラデーションや、すりガラス効果など 2D/After Effects ライクなイマドキのエフェクトが簡単に3Dで作れる

・カーソル追従やボタンなどインタラクティブコンテンツもOK、アプリやWebとして書き出しも可能

・マルチプラットフォーム対応、ブラウザだけではなくローカル版もOK

・基本無料、プロ版は月20ドルくらい(2025/08/22時点)

– – – – – –

目次

Introduction

「Spline」はWebブラウザやローカルで動く新しい3DCGツールです。モダンで簡単で、やりたいことと操作が一対一で対応しているため非常に使いやすいです。

公式サイト: ダウンロード

https://spline.design/download

ブラウザで動くため、これまで Windows 一強だった3DCGツールが Apple 系デバイスや Android でも動くのが特徴です。ツール自体もだいぶカジュアルな感じなので、思いついた表現や作品、デザインなどをすぐに形にできる良さがあると思います。

インプレッション

以下は「Spline」を使ってみての感想です。Blender や Unreal Engine, Illustrator や After Effects に加え Visual Studio 等のユーザーでもあるのでかなり視座高めで見れているはず(俯瞰できるという意味)。

概ねポジティブです。

使いやすい

Blender の一番のクセは使いづらいことだと思います。これは長年の2.49以前からのユーザーでさえもそう思われるというレベルです。

右クリックで選択がいけないとかそういう次元ではなく、あらゆる面で「普通」じゃないというか……独特な思想が多いですよね。(これは哲学を突き詰めた結果なので、ハマると納得感はあるのですが……とはいえ使いづらいのも事実。)

Blender と比較して 「Spline」がいいところをいくつか順番にご紹介します。

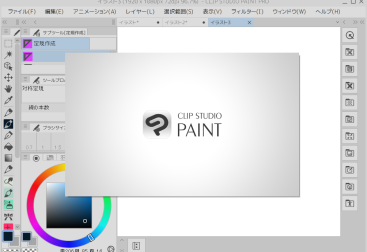

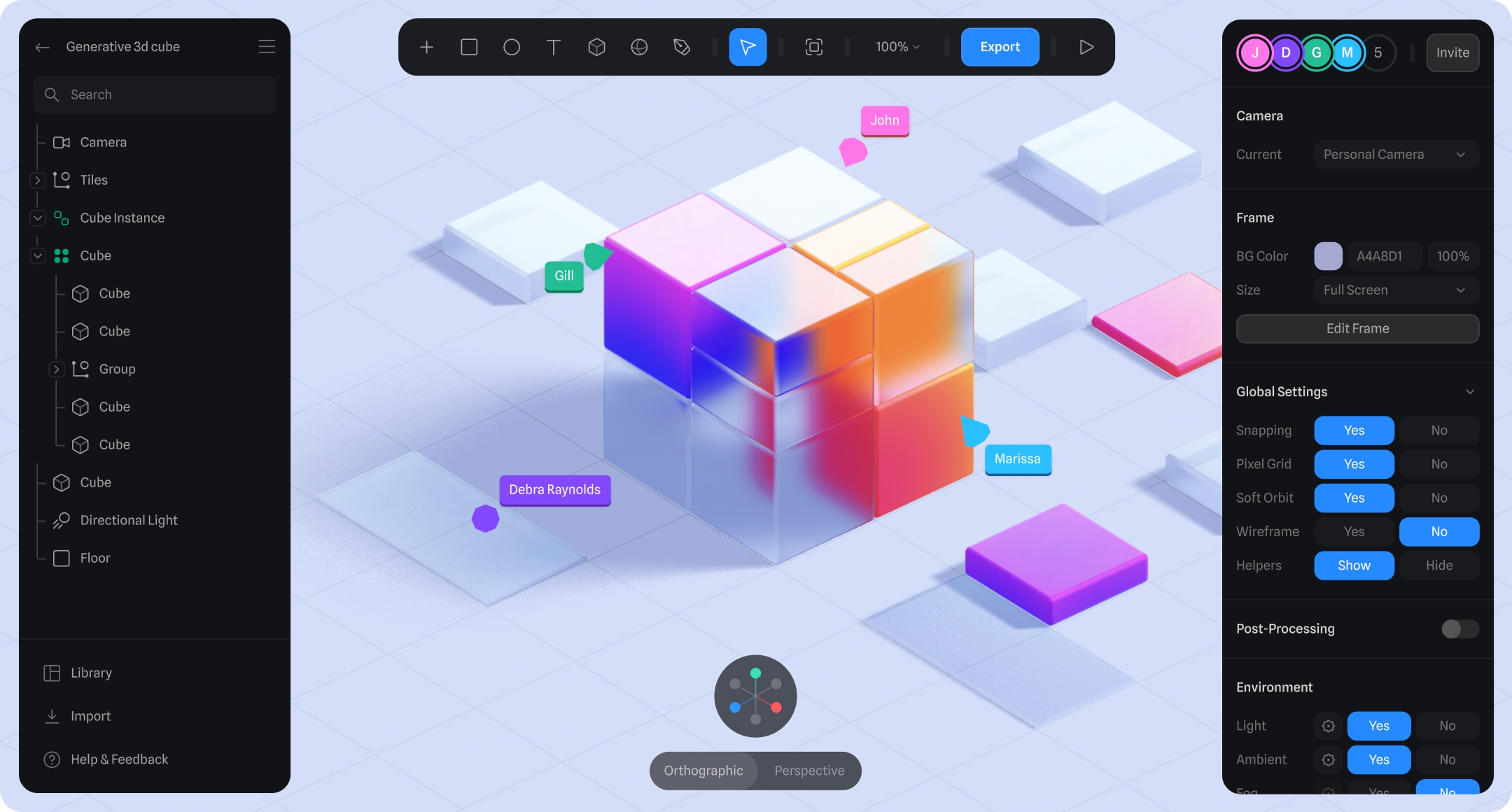

レイアウト

左にレイヤー(グループ)、アセット、

中央が3Dビューポート、

右にプロパティ、

……と非常によくまとまったベーシックながらも一目瞭然なのがGoodです。

カスタム性は低いかもしれませんが、多機能=わかりづらさ、でもあります。正直最初から完成しているならカスタムなんて不要なので、これはとてもいい設計思想だと思います。

横長のディスプレイにおいても作業エリアを大きく確保できる配置というのもポイント高いです。

普遍的なUI

グループを選択するとグループとしてまとまって選択でき、ダブルクリックで個別編集できます。

Shiftを押しながらクリックして複数選択。

複数選択時は選択しているすべてのオブジェクトのパラメーターを一括で編集可能。

……当たり前だと思うかもしれませんが、この「当たり前」ができないのが Blender というツールでした。

マテリアル作成がめっちゃ簡単

3DCGの大きな障壁のひとつがマテリアルです。

グラデーションやパターンなどを簡単に作れるイラレやAEと違って、ちょっとしたグラデーションを作るのも、3Dでは基本的にUVを設定してテクスチャやシェーダーをかなり作り込まないといけませんし、複雑で難しいのでクリエイティブというよりフィジックス(物理)やエンジニアリング(工学)に近いです。

一方で 「Spline」ではマテリアルの作成がイラレ感覚でできます。

特にグラデーション表現が非常に簡単なのですが、その他にもメタリックな質感やガラスの表現も可能です。

MatCap や Depth, Light, Normal, グラデーションなどあらかじめ選びやすく整っており、すぐにプレビューに反映されるため非常に直感的で認知負荷低めで作業できます。

※コツ

右パネルからもマテリアルを編集できますが、選択ハイライト(Marquee)と重なって邪魔なときは左パネルの Assets から編集するとマテリアルだけ編集できるのでおすすめです。

使いたくなる

ツールやチュートリアル/コミュニティが魅力的なので、これまでありがちだった「苦痛に感じながらも嫌々使い方を学ぶ」というスタンスではなく、「むしろツールがゲーム的で楽しいので毎日使いたくなる」という感覚にシフトしそうな予感さえあります。

コミュニティコンテンツが活発

これ、Blender のときもそうだったのですがコミュニティが活発なのはとても重要だと思っています。

「Spline」はコミュニティも併設されており、そこで作られたコンテンツを簡単に見れます。そしてなんとどうやって作っているかという「中身」まで見れます。

参考までにいくつかご紹介します。

PS3の波みたいなやつ

マテリアルに Displace があってそれと Depth やグラデーションなどをうまく組み合わせているようです。

https://app.spline.design/community/file/de399826-b9f3-4b1d-890f-7c261b47ebea

カーソルにロボットの目が追従&メッセージ表示

クリックするとカーソルが動くようになってロボットの目が追従します。

https://app.spline.design/community/file/a38eafa0-2fa5-4630-983f-6940475adf5e

リッチなIDカードアニメーション

ガラス部分をホールドするとおしゃれなカードアタッチアニメーションが再生されます。

https://app.spline.design/community/file/aa06bcbf-929d-41c6-97a5-1f1590169b77

これらすべて「Remix」ボタンから中身を見ることができます。そのため自分の作品作りなどに簡単に転用できます。

インタラクティブコンテンツがめっちゃ簡単に作れる

前述のコミュニティコンテンツでもご紹介しましたが、ボタンやテキスト入力、マウスやゲーム的な操作などをめちゃくちゃ簡単にプログラミングなしで作れます。

こういうのを真面目にゲームエンジンでやろうとすると結構大変で、Blender に至ってはゲームエンジンをだいぶ前から公式で載せなくなったのでそもそもインタラクティブコンテンツは作れなくなりました。

そんな状況でブラウザでも動くような、リッチな3Dコンテンツが簡単に作れるのはとても喜ばしいことです。

そして専用ビュアーや埋め込みだけではなくWebサイトやアプリとしての出力もできるようです。

チュートリアルが豊富でわかりやすい

マテリアル関連

・Depth: 深度マップ

・ガラス表現

・トゥーン(アニメ調)と輪郭線

ブーリアン

球体同士がくっつく表現

完成イメージは9:00からご覧ください。

3Dマウスイベント

大きさ、回転や色を変えたりできます。

色を変えるのはマテリアルアセットとして割り当ててるとできないっぽいのでリンクを解除する必要があります。一元管理するなら数値を変数にするとかですかね?(マテリアル間ではアニメーションできないのは、たぶんアニメーション補間が難しいからでしょう)

Get/Send/PostなどのAPIから取得して3Dに反映

メッシュ編集

📝 メッシュ編集についてはベーシックなものが意外となかったので私が準備しました。こちらの動画では1分でわかるようにまとまっていますのでぜひご覧ください。

元ファイルはこちら:

※「Spline」のメッシュ編集:

・右パネルの [ Smooth & Edit ] から編集モードに移行

・サブディビジョンレベルを調整すること

・上部ツールバーからメッシュ編集が可能

・面、線、点の編集機能

・押し出し。方向は設定可能

・インセット。穴あけとかにいいかも

・ループカット。

・ループ選択は線をダブルクリック。(BlenderのAlt+クリック相当)

・ループ選択してディゾルブも可能

……

公式の動画では↓の動画で16:26 ~ くらいからメッシュ編集。

パーティクル

ゲーム制作 (入門編)

ドラッグ・アンド・ドロップ

3Dプリンタへの出力も簡単

Blender や他の3Dソフトと同様、STL出力などに対応しているので3Dプリント用のモデリングも簡単にできます。寸法まわりの扱いがよくわかりませんが、たぶんおいおいなんとかなるでしょう。

点群スキャンデータにも対応

Scaniverse にも対応しているようです。

https://note.com/onemorevision/n/n2c8455ba0b0a

– – – – – –

機能まとめ

| 機能 | 「Spline」 | Blender | 備考 |

| 操作性・わかりやすさ | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | 「Spline」は随一 |

| Web/アプリ開発 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | クリックイベントとか作りやすい |

| ゲーム開発 | ★★★☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ハードルは星5。 機能は3くらい |

| マテリアル作りやすさ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | |

| ペンツール(スプラインツール) | ★★★★★ | ★★★☆☆ | 名前通り曲線は強い |

| メッシュ編集 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | |

| UV編集 | ☆☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | Blenderもやりやすいほうではない |

| テクスチャペイント | ☆☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | |

| HDR | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | 球の内部に貼る 疑似HDRは可能 |

| VR | ☆☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | |

| キネマティクス、 シェイプキー |

★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | 新規作成は不可、 インポートは可能 |

| MMD対応 | ☆☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | |

| パーティクル | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | |

| クロス(布) | ? | ★★★★★ | |

| 寸法精度(CAD) | ☆☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | |

| パフォーマンス | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | 意外と悪くないかも |

メッシュ編集とボーン、シェイプキー

メッシュ編集は Blender ほどの機能性はなく、最低限実装されている印象です。

(Blender が特にメッシュ編集得意というのはありますが)

また、まだキャラクター・アニメーション関連の機能がないみたいなので、上手い事このUIデザインのセンスを受け継いでかんたんにキャラクターを動かせれば、おそらく Blender どころか他の3Dソフトが軒並み全滅しそうな気もします。

(現状は fbx 等既存のアニメーションをインポートする機能はあります。)

HDR対応

フリープランでは少なくとも確認できませんでした。

一応昔ながらの Sphere の内部に貼り付けて拡大する手法とかもなくはないですが、正式対応するといいですね。

VR対応

もしされたら VRChat や Vtuber などの Unity + Blender セットで活動しているユーザーは、こぞって移行するでしょう。

MMDファイル連携

最近はアニメ調キャラクターのモデリングはもはや MMD/VRoid 形式が半ば標準と化しています。そのためこのあたり連携できれば(キャラクターリギングが 「Spline」でも簡単にできれば)たぶんそっち方面のBlenderユーザーは一気に 「Spline」に移行しそうな気がします。

CAD機能・寸法精度の担保

STL出力などの機能はありますが、当然ながらCADではないので寸法周りのシステムはありません。

ですがブーリアン演算やフィレット(角のR)はすでにできているので、寸法表示(mm)・寸法精度の担保・寸法表示 あたりに対応してしまえば Fusion とかのカジュアルCADは一気になくなりそうです。

ちなみにサイズのプロパティに「0.48」をかけるとSTLのmm寸法と数値が合いました (3Dプリンターでおなじみの船「3DBenchy」のSTLをインポートした結果)。STLをインポート/エクスポートする際は参考にしてみてください。

所感・気づいたこと

今後

Blender 連携

思い切ってそのままマテリアルなどを引き継いで Blend ファイルか USD ファイルあたりに変換できれば当分はメイン部分に開発を注力できる気がします。

(一応usdaに対応していますが、完全ではないようです)

パフォーマンス面

まだ大規模なシーンは試せていませんが、各ゲームエンジンや Blender Eevee 並のパフォーマンスがあるといいなあと思っています。なければ今後のアップデートで徐々に強くなっていってほしいです。

→試しに重ねに重ねまくったトータル1000万ポリゴンくらいのシーンだと、オービットの際に一瞬つっかかります(回転中はスムーズです) → Viewport カメラ が Personal Camera だと大丈夫でした。100万ポリゴンの時点でつっかかりが出てきましたが、それ以外の操作自体は案外そこまで重く感じません。もちろん1000万程度 Blender では当然何ともありません。なお余談ですが最近の Blender は OpenGL より Vulkan のほうがパフォーマンスいいらしいです。

フォトリアル表現について

フォトリアル系の作例についてはまだこれからという感じです。

※2Dで例えるなら Photoshop ではなく Illustrator や Figma 寄りのポジションでマーケティングしているのでUI系の作例がどうしても多くなるという点はあります。

今後認知度が高まれば増えていくでしょう。機能自体は不足なさそうに感じました(↓参考例)。

モデル: https://sketchfab.com/3d-models/violin-a784af0713a643b19ffcf65194bc0fbf

(glb形式がテクスチャも剥がれず一番きれいでした)

フォトグラメトリということもあり、もう少しテクスチャの解像度とディティールがしっかりすれば十分フォトリアル用途でもいけると思います。

ちなみに、念の為申し上げておくとアーティストのほとんどはリアルに忠実かどうか、というよりも「表現のレベルとしてリアル並にディティールを出せるか・訴求力が高いかどうか」を見ています。

そのため忠実であるかどうかはあくまで過程・手段でしかありません。(3Dツールに忠実さ、一種のシミュレーション的要素を求めるのはエンジニア的な考え方かと思います)

注意

・Chrome 以外のブラウザではちょっと動きにくいかも?ローカルおすすめ。( Chrome でもページ遷移するときにちょくちょくサーバーから応答なしになるが再読み込みするといける)

・TextInput を使うと Marquee が表示されなくなっちゃうことがあるが、カーソルボタン(選択ツール)を再度押すと復帰する。

・マテリアル編集で色のスポイトをEscでキャンセルすると動かなくなることがあった。左上のアカウントは触れたので一回戻って再度同じファイルを開き直してなんとかなった。

・マテリアルのアニメーションはリンク解除して個別化するとOK

・テキストは Noto Sans JP とか日本語にすること

・間違ってURLを共有すると中身が見れてしまうので注意。また、URL が一致すれば開けてしまう仕様なので総当たりして開いたらたまたま機密デザインデータが見れてしまった、ということになりそう。Enterprise 向けにワークスペースの URL はパスワードを求めるか非公開とするなどの設定は今後ほしい。(少なくとも現時点(2025/08/19)では商用利用は厳しいと思います)

・完全に無料ではない。無料版?スタータープラン?だと2ファイルまでの制限やバージョン履歴が使えないなど細かい制限はある。

まあ有料のプロプランでも月3000円くらいなので元々高すぎるクリエイティブソフトと比較すると全然安いほう。

– – – – – –

「Spline」まとめ

- 本格的な3DCG制作にはまだ足りない (UV, TexPaint, Bone, ShapeKey, HDRI, etc.)

- Illustrator や Figma の進化版。(美しいマテリアル, 3D, リッチWeb, 高パフォーマンス)

- 一方通行の After Effects → 双方向の 「Spline」 という新時代が来るかも??

以上です。

正直クリエイターとしては希望の表現ができれば別にツールはなんでもいいというか使いやすければ使いやすいほどいいので、「Spline」 という新しい3Dツールの登場はとても歓迎です。

どうしても 3DCG ということで Blender と比べてしまうのですが、どちらかというと3Dが使えるイラレやFigmaというほうが正しいかもしれません。

個人的には比較対象が Illustrator / Figma だと完全に「Spline」のほうが上です(印刷をしないなら)。

Blender はいいところはいいのですが、UI/UX が玉に瑕でした。

それが 「Spline」の登場でかなり3Dが扱いやすくなったかと思われます。

※存在自体は昔から知っていましたが、手元のブラウザでうまく動かなかったので試せていませんでした。

ちなみにフォトグラメトリとして Scaniverse を使ったりしたのですが、最近の3Dスキャンはすごいですね。Scaniverse が特にテクスチャの解像度が高く、ぱっと見のきれいさでは一番上でした。コツをつかめばだいぶきれいに作れそうです。